今年も愛農祭が終了。怒涛のスケジュールを振り返りましょう(思い出すだけでもしんどい…)

1日目は収穫祭。当日朝まで生徒が準備した各部門の模擬店が仕込みに追われていました。13:30まで販売した後に片付け。晩ご飯はおにぎりにして、18:00~おにぎりを食べながら各学年のクラス劇。

1年生のクラス劇は、孤児院で暮らす子供たち、そしてそれに向き合う教師が自分の個性と向き合っていく話。勉強→安定した将来 という疑問に、出会って間もない62期生がそれぞれの個性と共に演じました。

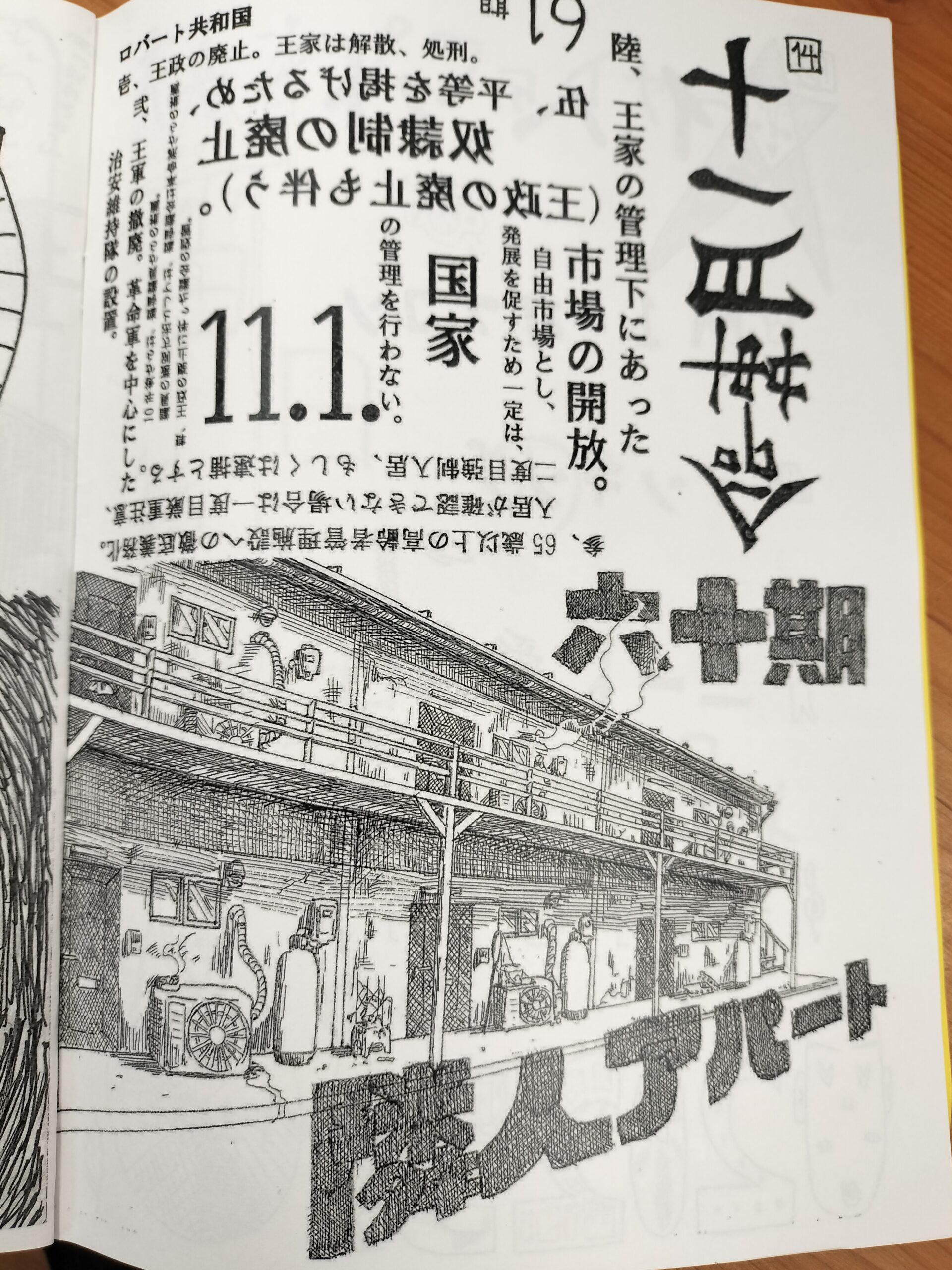

2年生のクラス劇は「11月革命」旧制の王国を倒した英雄が作った国は65歳以上の高齢者を管理施設に収容する社会。かつて王に使えた老人の回想から、単純ではない革命の裏側と人間模様が表現されていました。エンディングは今年も生徒作曲による生演奏。まさに演劇。

3年生のクラス劇は「隣人アパート」。なんと1年生とテーマは似ていて、裕福な家庭で社会的成功を義務付けられた勉学優秀な青年が、ひょんなことからボロボロのアパートに住むことからストーリーは始まります。エリート街道を走ろうとする青年は、社会的成功を掴んでいるとは思えない隣人を侮蔑しながらも、子守や悩みごと、困りごとの相談を分け隔てなくする隣人たちの家庭を見ていく中で、「豊かさ」を根本から揺さぶられます。最後は青年自身が、現代社会で迷子になった青年を、みんなのご飯の席にいざなうシーンで幕引き。「隣人」とは何かを問うた、3年生らしい劇でした。

1日目の終了は21:00をとっくに過ぎていました。

2日目はラグビーOB戦から始まります。今年はOBの年齢も相当若返り、平均年齢は20台前半(だと思う)。ところが現役のしぶといタックルと粘り強い攻撃に押され、0-0のドロー。OBキャプテンの坂本耕太郎さんがOB円陣の中でいつも「汚い言葉遣いとか、相手を、味方を責める言葉遣い、態度は無しね。OBが見せるのは紳士な態度と、胸を貸してやる気概。楽しんでいこう」と、みんなの背中を押す言葉。そうやって現役からOBになっていくんだなぁと思います。

昼からは卒業生のご両親と、その家族で編成されている「YURAI」のライブ。フラダンスもあり、素敵なグルーヴの中で穏やかな昼下がりでした。

夜は学祭ライブ。年々レベルの上がっていくライブは、ステージもどんどん観客側にせり出してく構図。突然の機材トラブルもベースやギターのソロで回す演奏あり、若手の職員もボーカルで出場ありで、愛農らしいボーダレスなライブでした。

3日目は朝8:30から生徒と保護者はニヤニヤしながら舞台の前に座ります。そうです。職員劇です。ストーリーはゲゲゲの鬼太郎のパロディ。ネズミ男役の岡〇さんのスネの見え方が絶妙とか、夢杭妖怪バクの夫婦として出てきた重〇さんと道〇さん夫妻の立ち回りが目も当てられないとか、まぁそんな感じです。毎年この役のせいで生徒との関係性に影響が出ないのかなと心配になりますが、それが全然ならないのが面白いところ。ちゃんと忘れてくれる優しい生徒たち。

昼からはアコースティックライブ。合唱部の「ケサラ」や、アカペラあり、ギター一本の弾き語りありのまぁバラエティー豊か。色んな場所で色んな出番があるのはいいことだと思います。

最後はキャンプファイヤー。最後の大仕事ファイヤートーチも無事に終わり、残っている保護者も、職員の子どももみんな混ざって火の周りをまわります。青春ど真ん中。

終わった後は3年生1人一言。卒業まで4カ月の3年生が学祭を終えて感じることを一言ずつ。長い長い学祭が終わりました。

愛農の学祭はなんせ長い。その色んなイベントに色んな立場で同じ生徒が登場する。これは「足りないことの効果」だと思います。忙しすぎるのも考え物ですが、人が足りないのにイベントが多いから、あっちこっちに色んな役で参加する。これは愛農の日常と同じです。人がたくさんいれば一人一役を「与えられ」て、全うする。それもいいんですが、足りないから補い合い、想定外が起き、ものごとが巡っていく。その中で人は「とにかくみんなで生きる」ことを体感的に学ぶのだと思います。それが愛農という場所の持つ力の源泉であるように思います。

来年はまた違う生徒と違う学祭がやってきます。でも「足りすぎる」ことはない愛農だから、きっと素敵な「巡り合わせ」があるはずです。

[コンドウ]